コラム

屋上防水の種類・費用・耐用年数を徹底解説【2025年版|神奈川のアパート・マンション対応】

アパートやマンションのオーナー・管理組合の方にとって、屋上防水は資産価値を守るために欠かせない重要なメンテナンスです。

しかし「どの工法を選べばいいのか」「費用相場は?」「耐用年数はどのくらい?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。

結論として、屋上防水には次の4種類の工法が用いられます。

| 防水工法 | 特徴 | 費用目安(㎡) | 耐用年数 | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 液体状塗布で施工性◎ | 4,500〜7,000円 | 約10〜14年 | 複雑形状・狭小屋上 |

| シート防水(塩ビ・ゴム) | 工場製シートを敷設 | 5,000〜8,000円 | 約12〜20年 | 広く平らな屋上 |

| FRP防水 | 硬化が早く耐摩耗性◎ | 5,500〜9,000円 | 約10〜15年 | 短工期・高耐久希望時 |

| アスファルト防水 | 耐用年数が長く重厚 | 6,000〜10,000円 | 約15〜25年 | 長期運用・頻度削減 |

また、この記事では、最新の2025年版情報をもとに、屋上防水の種類・工法別費用・耐用年数・選び方・工事タイミングをわかりやすく解説します。

全国のアパートやマンションのオーナーはもちろん、特に神奈川(横浜・川崎・相模原など)エリアで屋上防水をご検討の方は、ご参考ください。

この記事は、神奈川県横浜市のアパート大規模修繕実績が豊富な、株式会社マークが、国土交通省のデータや専門業者の現場事例を交えながら解説します。

アパートやマンションの屋上防水とは?

アパートやマンションの屋上で行う防水工事は、文字通り、建物の屋根部分(陸屋根)に防水層を設ける工事のことです。

日本の共同住宅の多くはコンクリート造の平らな屋根が多いことから、雨水が溜まり、雨漏りの原因になることも少なくありません。

そこで、雨漏りを防ぎ、建物を長持ちさせるために実施するのが、屋根の防水工事です。

【株式会社マーク担当者のコメント】

実際に「マンションリフォーム推進協議会」でも、定期的な屋上防水が推進されています。防水の寿命を延ばすため、耐用年数を迎える前に工事すべきと説明されています。

屋上防水の役割と必要性

屋上防水は、アパートやマンションの資産価値を守るために欠かせない工事のひとつです。屋上からの雨水の侵入を防ぐだけでなく、建物の劣化を抑制し、住環境を快適に保つために定期的に実施しなければなりません。

ここでは、屋上防水の役割や、定期的に工事すべき理由について解説します。

【役割1】雨漏り・建物内部の劣化防止

屋上防水の役割は、雨漏りを防ぎ、建物内部の鉄筋コンクリートの劣化を抑えることです。

たとえば、国土交通省が公開している「賃貸住宅管理業者向け計画修繕ガイドブック」には、屋上防水の経年劣化や破損によって、ひび割れ等が発生している画像が公開されています。

ひび割れから雨水が進入すると、雨漏りにつながり、コンクリート内部の鉄筋が錆びてしまうほか、居住者に多大な迷惑をかけてしまいます。

対して、定期的に屋上防水を実施しておけば、ひび割れが発生しにくくなり雨漏りを防止できます。また、屋上防水をきっかけにひび割れを見つけ、すばやく補修できるため、建物全体の劣化を防ぎやすくなるのがメリットです。

【株式会社マーク担当者のコメント】

人間の身体で説明してみましょう。まず擦り傷を放置すると、ばい菌のせいでケガが化膿したりします。一方でケガしたときにすばやく消毒や絆創膏を貼っておけば、傷が悪化せずに済むイメージです。

【役割2】保護・断熱・寿命延長

屋上防水には雨漏り防止だけでなく、建物の断熱性向上と寿命延長を図る役割があります。なぜ延命につながるのか、以下にポイントをまとめました。

- 防水層は躯体内部への熱・水分侵入を防ぐ

→コンクリート本体が傷みにくくなる - 断熱材併用で室温上昇抑制&冷暖房費削減

→居住者の快適な生活を維持できる - コンクリートの中性化・鉄筋腐食を予防できる

→コンクリート本体が傷みにくくなる - 結果的に修繕頻度・費用の削減へつながる

→屋上防水のトータルコストを抑えられる

屋上防水は「雨漏り対策」だけでなく、断熱性・省エネ・建物寿命延長という多方面の価値を生み出します。将来的な修繕費・光熱費削減のためにも、適切な時期に施工・補修を行うことが重要です。

【株式会社マーク担当者のコメント】

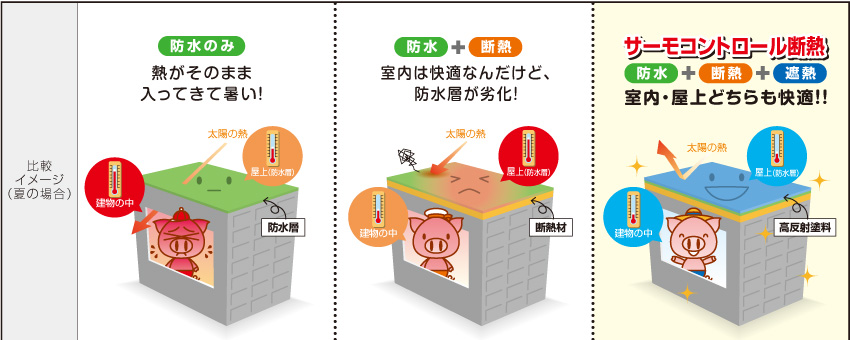

特に、防水×断熱×遮熱効果のある塗料を利用すれば、屋上の熱が下の階まで届きにくくなり、コンクリートが傷みにくいほか、住民のエアコン使用量を減らしやすくなるといったメリットもあります。(下画像参照)

屋上防水工事(塗料)は4種類|費用相場の比較表付き

アパートやマンションで実施される屋上防水工事には「ウレタン防水」「シート防水(塩ビ・ゴム)」「FRP防水」「アスファルト防水」の4種類があり、それぞれ費用・耐用年数・施工方法・適性が異なります。

| 防水工法 | 特徴 | 費用目安(㎡) | 耐用年数 | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 液体状塗布で施工性◎ | 4,500〜7,000円 | 約10〜14年 | 複雑形状・狭小屋上 |

| シート防水(塩ビ・ゴム) | 工場製シートを敷設 | 5,000〜8,000円 | 約12〜20年 | 広く平らな屋上 |

| FRP防水 | 硬化が早く耐摩耗性◎ | 5,500〜9,000円 | 約10〜15年 | 短工期・高耐久希望時 |

| アスファルト防水 | 耐用年数が長く重厚 | 6,000〜10,000円 | 約15〜25年 | 長期運用・頻度削減 |

次項から、それぞれの防水工法の詳細・費用相場・耐用年数を具体的に解説します。

【費用や特徴の参考】

・建設Plaza公式サイト

・小林防水工業公式サイト

・外壁塗装110番公式サイト

ウレタン防水

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を屋上に塗りかさねて、防水層を形成する工法です。複雑な形状の屋上にも対応できます。

なお、ウレタン防水はローラーや刷毛、吹付などで均一な厚みの防水層をつくれるため、段差や設備が多いアパート・マンションの屋上防水にも適しています。

また、塗り重ねることで簡易的なメンテナンス補修が可能であり、廃材が出にくく工期を短く抑えられる点もメリットです。

ウレタン防水の費用相場

ウレタン防水の費用相場は1㎡あたり4,500〜7,000円程度(税込)が一般的です(業界調査より)。

なお、ウレタン防水は塗布型工法のため、防水シートやアスファルトに比べて材料費は抑えやすいですが、次のように、施工箇所の形状・劣化状況によって手間が増えると費用が高くなる場合があります。

- 複雑な配管周りが多い → 職人の手作業が増え費用増

- 下地補修が必要な場合 → ㎡単価の1〜2割程度加算

ただし、既存防水層の撤去が不要な「カバー工法」で施工できる場合、撤去費用を削減可能で、コストを抑えられるケースもあります。

ウレタン防水の効果や耐用年数

ウレタン防水の耐用年数は、約10〜14年程度が一般的です(業界調査より)。

【主な効果】

✅ 雨水の侵入を防ぐ防水性能

✅ 遮熱塗料併用で夏場の室温上昇を抑制

✅ 防水層を塗り重ねるだけで部分補修可能

耐用年数は施工環境・施工精度・適切なメンテナンス状況によって変動しますが、5〜6年目でトップコートを再塗装することで防水層を保護し、寿命を延ばすことが可能です。

ウレタン防水のメリット

- 複雑な形状でも施工できる

- 既存防水層の上から施工できる(カバー工法対応)

- 部分補修・重ね塗りで延命できる

ウレタン防水のデメリット

- 職人の施工技術によって品質が変わりやすい

- 施工中の雨天に弱く施工期間が延びることがある

- 耐用年数が長すぎるわけではない(約10〜14年)

ウレタン防水が向いているアパート・マンション

- 屋上に配管・設備・段差が多く施工箇所が複雑な物件

- 狭小屋上で防水シート施工が難しい物件

- 工期を短く抑えたい修繕計画の物件

- 既存防水層の撤去費用を抑えたい物件

- 部分補修・塗り重ねでランニングコストを抑えたい物件

シート防水(塩ビ・ゴム)

シート防水は、工場で製造された塩ビシートやゴムシートを屋上に敷設・接着して防水層を形成する工法です。耐久性が高く施工後の仕上がりが均一になる特徴があります。

接合部を熱融着や接着剤で接合するため、継ぎ目部分の漏水リスクが低く、施工管理がしやすいのもメリットです。特に大規模マンション・平坦で広い屋上での防水工事に多く採用されています。

シート防水の費用相場

シート防水の費用相場は1㎡あたり5,000〜8,000円程度(税込)が目安です(業界調査より)。ただし次の要因で費用が変動します。

- シートの素材(塩ビシートの方がゴムシートより高耐久で価格が高め)

- 施工面積(広い屋上では㎡単価が下がることが多い)

- 下地の状態(下地補修費用が加算されるケースあり)

なお、シート防水は施工後すぐに歩行可能です。工期短縮・施工費用抑制が図れることもあり、広い屋上でコストパフォーマンスが高いとオーナーから支持されています。

シート防水の効果や耐用年数

シート防水の耐用年数は約12〜20年程度と比較的長い期間持ちつづけます(業界調査より)。

【主な効果】

✅ 防水性能が高く雨水の侵入を防止

✅ 紫外線・熱・風雨に強く、長期耐久性に優れる

✅ 施工後すぐに歩行可能で共用部の屋上にも対応可能

定期的なシート接合部のチェックと点検を行うことで、耐用年数を超えても良好な状態を維持できる場合があります。

シート防水のメリット

- 耐用年数が長くメンテナンス頻度が低い

- 施工後すぐに歩行できるため居住者の生活に支障が出にくい

- 施工品質が安定しやすく、防水性能を確保しやすい

シート防水のデメリット

- 屋上形状が複雑だと施工が難しくなる場合がある

- 突起物や鋭利な物による破損リスクがある

- 下地の湿気がシート下に溜まると膨れの原因になることがある

シート防水が向いているアパート・マンション

- 平坦で広い屋上がある大規模マンション

- 短期間で防水工事を完了したい物件

- 長期運用・メンテナンス頻度削減を目指す修繕計画の物件

FRP防水

FRP防水は、ガラス繊維(補強材)と液体樹脂を組み合わせて硬化させ、防水層を形成する工法です。高い耐久性・耐摩耗性(すべりにくさ)を期待できます。

もともと船舶の防水にも用いられる素材であり、軽量かつ強靭で、施工後すぐに歩行できるのもメリットのひとつです。特にバルコニーや屋上の軽歩行可能な場所で採用されています。

FRP防水の費用相場

FRP防水の費用相場は1㎡あたり5,500〜9,000円程度(税込)が一般的です(業界調査より)。以下の要因で若干の価格変動があります。

- 下地の状態(補修が必要な場合は費用増)

- 複雑な形状の場合の作業工程の増加

- 防滑仕上げなど追加施工内容の有無

FRP防水は施工面積が小さいほど単価が高くなりがちですが、施工後すぐに硬化して歩行可能になるため、工期短縮・スケジュール管理がしやすいメリットがあります。

FRP防水の効果や耐用年数

FRP防水の耐用年数は約10〜15年程度が目安です。(業界調査より)

※ウレタン防水と同等

【主な効果】

✅ 硬化後は高い防水性を持ち雨水の侵入を防止

✅ 摩耗や衝撃に強く、塗膜の剥がれ・破断が起きにくい

✅ 施工後すぐに歩行可能で工期短縮につながる

適切なメンテナンス(5〜6年目でトップコート塗布)を行うことで、耐用年数を長持ちさせることが可能です。

FRP防水のメリット

- 硬化が早く、工期を短縮できる(1日〜2日で完了するケースあり)

- 耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、人の歩行・物の移動が多い場所に対応

- 軽量で建物に負担をかけず、狭小面積でも施工可能

FRP防水のデメリット

- 施工時に樹脂特有の刺激臭が発生する(施工環境調整が必要)

- 広面積の屋上にはコストが高くなりやすい

- 硬化が早いため施工中の施工精度が求められる(施工技術の差が出やすい)

FRP防水が向いているアパート・マンション

- バルコニー・屋上の共用廊下など歩行頻度が高い場所

- 狭小面積で耐久性・耐摩耗性が求められる場所

- 工期を短く済ませたい修繕計画の物件

アスファルト防水

アスファルト防水は、熱で溶かしたアスファルトを繊維シートに含浸させながら積層する工法です。もっとも歴史があり、実績豊富な屋上防水工法となります。

また、重厚な防水層を形成できるため耐用年数が長く、耐水性・耐久性ともに高いことが特徴です。公共施設や大型マンションの屋上など、長期運用を前提とした物件で選ばれています。

アスファルト防水の費用相場

アスファルト防水の費用相場は1㎡あたり6,000〜10,000円程度(税込)です(業界調査より)。次の要素で価格が変動する場合もあります。

- 下地の状態(補修が必要な場合の費用加算)

- 工法(トーチ工法・常温工法などによる価格差)

- 施工面積(大規模施工で㎡単価が下がる場合あり)

アスファルト防水は材料が重く施工に手間がかかる分コストは高めですが、耐用年数が長いため長期的なコスト削減につながる場合があります。

アスファルト防水の効果や耐用年数

アスファルト防水の耐用年数は約15〜25年程度と、ほかの防水工法と比較しても長めです。

【主な効果】

✅ 厚みのある防水層で漏水リスクを低減

✅ 紫外線・雨風・温度変化への耐久性が高い

✅ 防水層の重厚感により耐衝撃性にも優れる

適切なメンテナンスを行うことで、20年以上良好な防水性能を維持できる場合があります。

アスファルト防水のメリット

- 耐用年数が長く、メンテナンス頻度を抑えられる

- 重厚な防水層で漏水リスクが低い

- 紫外線・雨風・温度変化に強く安定した防水性能を確保できる

アスファルト防水のデメリット

- 施工時に熱・煙・臭いが発生するため施工環境に注意が必要

- 材料が重いため屋上に負荷がかかる(古い建物は確認が必要)

- 費用相場が他工法に比べて高め

アスファルト防水が向いているアパート・マンション

- 広く平坦な屋上を持つ大規模マンション・ビル

- 長期運用でメンテナンス頻度を下げたい物件

- 耐用年数を重視し長期的なコスト削減を目指す物件

見積もり取得時のチェックポイント

屋上防水工事の費用は業者ごとに大きく異なるため、適切な内容で複数見積もりを取ることが失敗しないコツです。以下に確認すべきポイントをまとめました。

- 防水工法・材料名(ウレタン・シートなど)が明記されているか

- ㎡単価・施工面積・総額が明確化されているか

- 下地補修・足場費用が含まれているか

- 保証内容・保証期間が明記されているか

- 施工実績・施工管理体制が整っている業者か

一般的に、屋上防水工事の見積もりには「㎡単価」「工法」「下地補修の有無」「足場費用」などが含まれます。しかし、提示された見積書にどこまで含まれているかは業者によって異なることが多く、同じ金額でも実際の施工範囲・内容が異なる可能性があります。

不明瞭なポイントが多い業者は、後から追加料金を取られたり、契約トラブルにつながるかもしれません。納得のいく方法で工事をスタートするためにも、上記のポイントを押さえながら、信頼できる業者を絞り込んでいきましょう。

【株式会社マーク担当者のコメント】

見積書の内容が細かい業者ほど、追加費用がかかりにくく、施工トラブルも少ない傾向にあります。相見積もり時には価格だけでなく、工事内容を比較するようにしてください。

(神奈川県のアパート補修・大規模修繕をサポート)

屋上防水の種類別の選び方|アパート・マンション共通

屋上防水工事は「費用」「耐用年数」「施工性」だけでなく、アパート・マンションの屋上形状・設備状況・管理方針によって最適な防水工法が異なります。

ここでは、目的・条件別におすすめの防水工法を具体的に解説します。

短い工期・高耐久を求める場合は「FRP防水」がおすすめ

FRP防水は、施工後すぐに硬化し歩行可能になるため、工期が短く、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れています。

【おすすめ理由】

✅ 工期が1〜2日程度と短く、居住者への負担が少ない

✅ 硬化後すぐに歩行可能で生活動線を確保できる

✅ 高耐久・耐摩耗でバルコニーや共用廊下にも最適

【向いているアパート・マンション】

💡 修繕スケジュールがタイトな物件

💡 居住者の動線確保が必要な物件

💡 バルコニー・屋上廊下など歩行頻度の高い箇所

設置物が多い・複雑形状の屋上の場合「ウレタン防水」がおすすめ

ウレタン防水は液体塗布工法のため、段差・配管・設備が多い屋上にも柔軟に対応可能です。

【おすすめ理由】

✅ 液体塗布で複雑形状の屋上も継ぎ目なく施工可能

✅ カバー工法で既存防水層を活かし工期短縮・コスト削減

✅ メンテナンス時も部分補修が可能で柔軟性が高い

【向いている物件例】

💡設備・配管が多いアパート屋上

💡狭小屋上で他工法が適さない物件

💡部分補修対応でコスト調整をしたい物件

広く平らな屋上の場合「シート防水」がおすすめ

シート防水は工場製の防水シートを敷設する工法で、広い屋上でコストパフォーマンスが高く施工性に優れています。

【おすすめ理由】

✅ 施工後すぐに歩行可能で工期短縮

✅ 防水層の厚みが均一で高耐久

✅ 長期運用でメンテナンス頻度が抑えられる

【向いている物件例】

💡 大規模マンションの広い屋上

💡 平坦で障害物が少ない屋上

💡 メンテナンスコストを抑えたい管理組合

工事頻度を減らしたい場合「アスファルト防水」がおすすめ

アスファルト防水は耐用年数が約15〜25年と最も長く、メンテナンス頻度を抑えたい場合に適しています。

【おすすめ理由】

✅ 厚みのある防水層で漏水リスクを低減

✅ 紫外線・温度変化・雨風に強く長期耐久

✅ 長期スパンで修繕計画を立てやすい

【向いている物件例】

💡 長期運用・管理を重視する物件

💡 広く平坦な屋上を持つ大型マンション

💡 頻繁な補修対応を避けたい管理組合

屋上防水工事・補修のタイミングと注意点

屋上防水は「雨漏りしてからの対応」では遅いです。適切なタイミングで補修・工事を行うことが建物の寿命延長・修繕コスト削減につながります。

国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」でも、12〜15年周期で更新推奨とされ、適切な周期での改修が資産価値維持に直結します。

屋上防水のメンテナンスのタイミング

屋上防水は 「10〜15年を目安に全面改修」「5〜7年ごとにトップコート補修」 を行うのが理想です。

防水層は紫外線・雨風・熱による経年劣化が進行し、ひび割れや膨れが発生するリスクが年々高まります。早期補修を行うことで漏水リスクを防ぎ、防水層自体の寿命を延ばすことが可能です。

そのため、以下のタイミングで屋上防水を検討してみてはいかがでしょうか。

- 5〜7年ごと

→ トップコート再塗装で防水層保護・寿命延長 - 10〜15年ごと

→ 防水層の全面改修で漏水リスクの抑制 - 雨漏り・ひび割れ発見時

→ 部分補修または全面改修を即検討

屋上防水の工事期間

屋上防水工事は工法や施工面積によって期間が異なりますが、一般的には3日〜10日程度で完了するケースが多いです。

- ウレタン防水:3〜7日程度(下地補修・乾燥時間含む)

- シート防水:5〜10日程度(シート敷設・接合部施工時間含む)

- FRP防水:1〜3日程度(硬化が早く短期間で完了可能)

- アスファルト防水:5〜10日程度(積層工程が多く時間がかかる)

なお、工事前には管理組合・居住者へ周知し、資材搬入スケジュールや作業内容を共有しておくとトラブル防止になります。また、梅雨時期・台風時期は工期が延びるリスクがあるため、春・秋の天候が安定した時期の施工がおすすめです。

【株式会社マーク担当者のコメント】

施工面積が大きいほど日数がかかるものの、分割施工・計画的な資材搬入で居住者様の負担を減らすことが可能です。施工時期・日程調整もぜひご相談ください。

※神奈川エリア対応

屋上防水を専門業者に依頼する流れ

屋上防水工事は専門性が高いため、経験豊富な専門業者へ依頼することが失敗しないための第一歩です。以下に、依頼~工事完了までの流れをまとめました。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 【1】相談・現地調査依頼 | 専門業者へ連絡し、現地調査を依頼 | 現状把握・面積・劣化状態をチェック |

| 【2】見積もり取得・比較 | 工法別の費用・耐用年数・保証内容を比較 | 見積書に施工範囲・材料・保証が明記されているか確認 |

| 【3】契約・スケジュール調整 | 契約内容・支払い条件・保証期間を確認 | 居住者・管理組合への周知、資材搬入日程調整 |

| 【4】施工・完了検査 | 実際に施工を行い、完了後検査 | 完了報告・保証書の発行、アフターメンテナンス確認 |

屋上防水工事は「安かろう悪かろう」にならないよう、信頼できる専門業者を選び、丁寧なヒアリング・現地調査・提案内容比較で後悔しない工事計画を立てることが重要です。

屋上防水工事についてよくある質問【FAQ】

屋上防水は何年ごとにするべき?

防水層の全面改修は10〜15年ごと、トップコート補修は5〜7年ごとが目安です。国土交通省のガイドラインでも12〜15年で改修推奨とされており、早めのメンテナンスが結果的に修繕費用を抑えられます。定期点検を毎年行うこともおすすめです。

屋上の防水工事は生活・業務に影響ある?

工事中は屋上の立ち入りが制限され、資材搬入時にエレベーターや共用廊下を使用することがあります。作業音や臭気が発生する場合もありますが、室内での生活や業務への影響はほとんどなく、普段どおり過ごせることが多いです。

屋上防水は自分でDIYできる?

DIY用の防水塗料も市販されていますが、防水層の均一な厚み確保や下地補修など専門技術が必要で、施工不良による漏水リスクがあります。アパート・マンションの屋上は特に影響範囲が大きいため、専門業者へ依頼するのがおすすめです。

屋上の防水工事に助成金・補助金は使える?

自治体によっては、屋上防水を含む修繕工事に助成金・補助金制度がある場合があります。対象条件は自治体ごとに異なるため、市区町村の窓口やホームページで最新情報を確認することが大切です。専門業者に相談すると併せて確認可能です。

屋上防水工事中に雨が降ったらどうなる?

施工前の下地調整時やウレタン塗布・FRP樹脂硬化中に雨が降ると施工品質に影響するため作業は中断されます。工期が延びる可能性はありますが、品質優先のため必要な対応です。シート防水やアスファルト防水も雨天時は基本的に中断します。

まとめ|屋上防水は定期的な点検・適切な工事で安心を

屋上防水は「雨漏りしてから」ではなく、定期的な点検・適切なタイミングで工事を行うことが、資産価値を守る最大のポイントです。

防水工事は高額なイメージがありますが、早期対応で修繕コスト・漏水被害を最小限に抑えられ、結果的にトータルコスト削減につながります。

【株式会社マークからのご案内】

株式会社マークでは、アパートを対象に無料の外壁診断・複数プランの見積もり提案を行っています。神奈川エリアで実績多数、しつこい営業も一切なし。まずはお気軽にご相談ください。

監修・執筆|この記事は株式会社マークの編集チームにて作成しております。なお掲載している国・自治体(神奈川県)などの情報は最新情報にもとづき適切に編集を実施しています。