コラム

【2025年版】大規模修繕に必須の「劣化診断」とは?基準・費用・国交省指針・診断シートまで徹底解説

アパートやマンションの大規模修繕を検討するとき、最初に行うべき重要なステップが「劣化診断」です。

劣化診断を実施せずに工事を始めると、不要な工事や予算オーバーにつながるリスクがあります。

この記事では、劣化診断の基準・流れ・費用相場・診断シートの見方・業者選びのコツまでを徹底解説します。さらに国交省の一次情報や管理組合の事例を交え、オーナーが安心して判断できるようわかりやすく整理しました。

アパート・マンションの大規模修繕における劣化診断とは?

大規模修繕における「劣化診断」とは、建物の現状を科学的に調査・評価し、どの部分に修繕が必要かを明らかにするプロセスです。

診断の対象はアパートやマンションの次のような場所であり、診断結果は修繕計画の基礎資料となります。

- 外壁

- 屋上防水

- 給排水設備

- 共用部 など

なお、国土交通省の調査(令和6年度マンション総合調査)によると、劣化診断を定期的に実施しているマンションは、修繕積立金の不足リスクが低く、計画的に修繕が進んでいる傾向が確認されています。

(参考:国土交通省「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」)

逆に診断を行わないまま工事を進めると「不要な補修」「早すぎる改修」によるコスト増が発生しやすいです。

【株式会社マーク担当者のコメント】

つまり劣化診断は、

(1)建物寿命を延ばす

(2)修繕コストを最適化する

(3)入居者の安全性を確保する

を同時に達成できる重要な工程です。

アパートやマンションの大規模修繕を検討しているなら、まず施工業者などから劣化診断を受けるのがおすすめです。

劣化診断の目的(建物寿命の延伸・安全性確保・修繕計画立案)

劣化診断の第一の目的は、建物の寿命を延ばし、長期的な資産価値を維持することです。適切なタイミングで外壁や防水の修繕を行うことで、雨漏りや躯体の腐食を防ぎ、大規模修繕の回数や費用を最適化できます。

次に重要なのは、居住者の安全性を確保することです。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」でも、外壁タイルの剥落や鉄筋コンクリートの中性化が放置されると、重大事故につながる可能性があると警告しています。劣化診断はこうしたリスクを早期に発見し、事故を未然に防ぐ役割を果たします。

(参考:国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」)

さらに、劣化診断は修繕計画の基盤となる工程です。診断シートや調査報告書を根拠にすることで、工事の優先順位や予算を明確にでき、オーナー・管理組合・居住者の合意形成がスムーズになります。

劣化診断と「建物調査診断」「劣化状況調査」との違い

「劣化診断」と混同されやすい言葉に「建物調査診断」「劣化状況調査」があります。似ているようで目的や範囲が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

| 調査名 | 主な目的 | 対象範囲 | 活用シーン |

|---|---|---|---|

| 劣化診断 | 修繕計画・資金計画の根拠作り | 建物全体 | 大規模修繕前 |

| 建物調査診断 | 建物の健全性を総合確認 | 全体 | 売買・耐震確認・長寿命化 |

| 劣化状況調査 | 特定部位の劣化把握 | 一部分 | 不具合発見・補修前 |

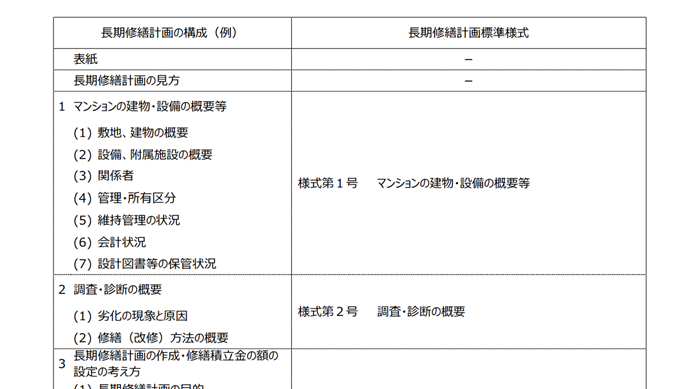

まず「劣化診断」は、大規模修繕を前提に建物全体の劣化度合いを把握し、修繕計画や資金計画の基礎資料とするものです。国交省の「長期修繕計画標準様式」にも盛り込まれており、修繕の根拠づくりに直結します。

一方、「建物調査診断」はもう少し広い意味で使われ、新築から一定年数経過した建物の健全性を総合的に調べる調査を指します。大規模修繕に限らず、売買や耐震性能確認などでも実施されるのが特徴です。

さらに「劣化状況調査」は、特定部位の劣化状況をピンポイントで確認する調査です。たとえば「屋上防水のひび割れ」「外壁タイルの浮き」のように、限定的な範囲で劣化度合いを確認します。

建物劣化診断の基準と国交省指針

建物劣化診断を適切に行うためには、国が定める基準やガイドラインに沿うことが重要です。

なお、各基準や指針は施工業者がルールに準じて対応してくれるため、お任せになるケースがほとんどです。

とはいえ、オーナーがまったくルールもわからないまま説明を受けるのは、あまり好ましいことではありません。

そこで本項では、診断内容が業者ごとにバラバラになることを防ぎ、客観的で比較可能な修繕計画を立てられるように、オーナーが覚えておきたい基準や指針のポイントを紹介します。

【基準1】国交省「長期修繕計画標準様式」に基づく診断

国土交通省が公開している「長期修繕計画標準様式」は、マンションやアパートの大規模修繕を適切に進めるための基準として広く活用されています。

【株式会社マーク担当者のコメント】

この様式では、修繕計画を作成する際に 劣化診断を必ず組み込み、客観的な根拠をもとに工事内容を決定すること が推奨されています。

また、標準様式に基づく診断を実施することで、補助金申請や金融機関からの借入審査で有利に働くケースもあります。

国交省は劣化診断を「計画的な維持管理の第一歩」と位置づけており、建物寿命を延ばすだけでなく、資金計画の安定化にも直結します。

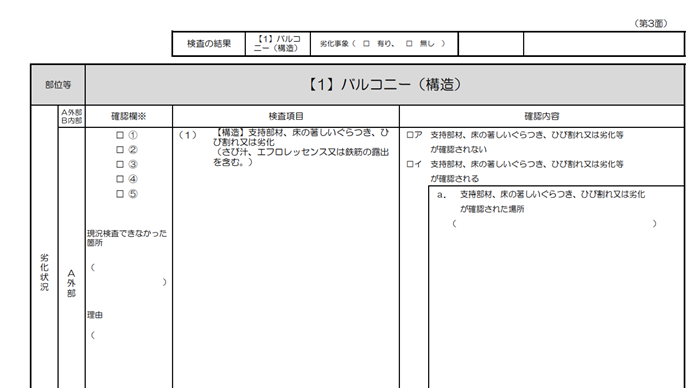

【基準2】建物劣化診断シートの活用

「建物劣化診断シート」とは、国土交通省や地方自治体が推奨している、建物の劣化状況を体系的に記録するためのチェックリストです。

外壁・屋上・防水・給排水設備・共用部などの主要部位を項目ごとに確認し、劣化の程度を点数化・ランク化して整理できる点が大きな特徴です。

【株式会社マーク担当者のコメント】

このシートを活用することで、

(1)診断結果を誰でも理解しやすい形で可視化できる

(2)建物全体の劣化状況を一目で把握できる

(3)修繕の優先順位を合理的に判断できる

といったメリットがあります。特に、オーナーや管理組合の理事が専門知識を持っていない場合でも、シートの形式に沿って報告されることで「どこに費用をかけるべきか」がわかりやすくなります。

また、国交省が公開する「建物劣化診断シート」は、長期修繕計画の見直しや補助金申請にも活用可能です。

金融機関への融資交渉でも「診断シートを基準にした修繕計画」は信頼性が高いと評価されるケースが多く見られます。

【基準3】建物劣化診断資格を持つ技術者による評価

基準や指針とは別ですが、劣化診断を正しく行うためには、専門資格を持つ技術者による評価が不可欠です。

建築士や建築設備士、一級施工管理技士など、国土交通省が推奨する有資格者が調査を行うことで、診断結果の信頼性が大きく向上します。

特に「建物劣化診断資格」を持つ技術者は、国交省の基準や診断シートの運用方法を熟知しており、写真・数値・図面を根拠とした客観的な報告書を作成できます。無資格の業者に依頼すると、主観的であいまいな評価にとどまり、修繕計画の根拠として不十分になるリスクがあるため注意が必要です。

また、資格を持つ技術者が行った診断は、金融機関からの借入や自治体の補助金申請でも評価されやすいというメリットがあります。管理組合やオーナーにとっては、「安心できる診断結果を得られるかどうか」が修繕成功の分かれ目となるのです。

劣化診断の流れと必要資料

劣化診断は、単に現場を見て回るだけではなく、事前準備から報告書作成まで一連のプロセスを踏んで進められます。

診断の流れを理解しておくと、オーナーや管理組合も計画的に準備ができ、診断精度を高めることが可能です。

ここでは一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。

【ステップ1】事前調査(図面・過去修繕履歴の収集)

診断の最初のステップは、建物に関する既存情報の整理です。

依頼した施工業者が次のような資料を収集し、診断対象となる部位や過去の不具合傾向を把握します。

- 建築図面

- 竣工図書

- 過去の修繕履歴

- 過去の点検報告書

この資料が揃っていないと、現地調査が部分的・表面的になり、劣化の全体像を捉えにくくなります。

国交省も「長期修繕計画標準様式」において、図面・修繕履歴の整備を前提とした診断を推奨しています。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)建築図面・竣工図を探し出し、コピーを準備する

(2)過去の修繕履歴や工事報告書を整理して業者に渡せる状態にする

(3)修繕積立金の現状を確認し、必要なら資金状況を共有する

【ステップ2】現地調査(外壁・屋上・設備・共用部)

次に行うのが現地調査です。

専門技術者が建物に足場や高所作業車を設置し、次のような劣化を目視や打診調査で確認します。

- 外壁のひび割れ

- タイルの浮き

- 屋上防水の劣化

- 給排水管の腐食

- 共用部の不具合

必要に応じて赤外線カメラや中性化試験といった非破壊検査を併用することもあります。

現地調査は建物の「現在の健康診断」にあたる部分であり、後の診断シートや報告書の精度を大きく左右します。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)現地調査の日時を調整し、居住者へ事前告知を行う

(2)業者に「写真・動画を必ず記録するよう依頼」する

(3)不具合が気になる箇所(雨漏り箇所、異音など)を事前にメモして伝える

【ステップ3】建物劣化診断シートの作成

現地調査で得られたデータをもとに「建物劣化診断シート」を作成します。

シートには各部位ごとの劣化状況が「健全」「軽度」「中度」「重度」とランク分けされ、必要な修繕時期や優先順位が整理されます。

診断シートを導入することで、オーナーや居住者は専門知識がなくても建物の状態を理解しやすくなり、修繕計画を立てる際の共通言語として活用できます。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)診断シートを受け取ったら、不明点をその場で質問する

(2)修繕の優先順位を管理組合・理事会と共有する

(3)修繕積立金とのバランスを確認し、資金調達方法を検討する

【ステップ4】調査報告書の提出と修繕計画への反映

最後に、劣化診断結果をまとめた「調査報告書」が提出されます。

報告書には写真・数値・図表が含まれ、どの部位にどの程度の劣化があるかが明確に記載されます。

この報告書は管理組合の総会や理事会での説明資料としても活用され、修繕の優先度・工事の規模・資金計画を検討するための重要な根拠となります。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)報告書の内容を確認し、不明点は必ず専門家に質問する

(2)報告書をベースに複数の業者から見積もりを取り比較する

(3)将来の修繕計画に反映し、理事会や住民総会で合意形成を図る

劣化診断の費用相場と節約のポイント

劣化診断の費用は、建物の規模や診断方法によって大きく変わります。

一般的には、延床面積1,000㎡前後の中規模マンションで50万〜150万円程度が相場です。(アパートの場合も同様)

調査範囲が広い、赤外線カメラやコンクリート中性化試験などの精密検査を行う場合は、さらに費用が上がる傾向があります。

【株式会社マーク担当者のコメント】

また、劣化診断費用は「工事全体費用の1〜3%」を目安とするケースが多く、大規模修繕の計画に組み込まれることが前提とされています。

一方で、費用を抑える方法もいくつか存在します。例えば以下のような工夫です。

劣化診断費用を節約するポイント

- 複数業者から相見積もりを取る

診断手法や調査範囲を比較し、適正価格を見極める - 調査資料を事前に整理する

図面や修繕履歴を揃えておくことで追加調査を減らす - 補助金や助成制度を活用する

自治体によっては調査・診断費用に補助金が出る場合がある - 管理組合での合意形成を早めに行う

調査範囲や精度を合意しておくことで無駄な再調査を防ぐ

また、費用を重視するあまり「極端に安い業者」を選んでしまうと、診断が不十分で後に追加費用が発生するリスクもあります。

「費用の透明性」と「診断の質」をバランスよく確保することが、最終的にコスト削減につながります。

劣化診断を依頼する業者の選び方

劣化診断は、診断を行う「業者の質」によって精度や信頼性が大きく変わります。

特に大規模修繕は数千万円規模になることも多いため、どの業者に診断を依頼するかが成功のカギです。

ここでは、オーナーが業者選定でチェックすべき3つのポイントを解説します。

【選び方1】国交省基準に準拠し「建物劣化診断資格」を持つ専門家か

国交省が定める基準や「長期修繕計画標準様式」に沿って診断できる業者かどうかは最優先で確認すべき点です。

建築士や建築設備士などの有資格者に加え、「建物劣化診断資格」を持つ技術者が在籍しているかを必ず確認しましょう。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)業者の資格者一覧を提示してもらう

(2)国交省基準に準拠した診断実績があるかどうかを確認

(3)無資格スタッフだけで調査していないかチェック

【選び方2】診断実績と「調査報告書」のわかりやすさ

診断業者を比較する際は、過去の診断実績と報告書の内容を確認することが重要です。

経験豊富な業者ほど、写真や数値を活用し、専門知識のないオーナーや理事でも理解しやすい報告書を作成しています。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)過去の診断事例や施工実績を提示してもらう

(2)実際の「調査報告書サンプル」を確認する

(3)報告内容が図解や写真でわかりやすく整理されているかをチェック

【選び方3】費用の透明性とアフターフォロー体制

診断費用は業者ごとに大きく差が出やすいため、見積もりの内訳が明確で追加費用が発生しないかを必ず確認しましょう。

また、診断後に修繕計画や金融機関との調整までフォローしてくれる業者なら、長期的に安心です。

【オーナーが対応すべきこと】

(1)見積書に「作業項目・調査範囲・検査方法」が明記されているか確認

(2)追加費用や再調査費用の有無を事前に確認

(3)診断後の相談や修繕計画提案が含まれているかをチェック

信頼できる診断業者を比較したい方は、複数社の無料相談を活用し、資格・実績・費用を一度に確認しましょう。

劣化診断についてよくある質問【FAQ】

大規模修繕や建物劣化診断はいつ実施すべき?

一般的に劣化診断は築10〜12年目、以降は12年ごとに行うのが目安とされています。国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」でも、大規模修繕前には必ず劣化診断を行うよう推奨されています。定期的な診断を行うことで、修繕費の急激な高騰や緊急工事のリスクを防ぐことができます。

大規模修繕では国交省の基準を満たさないと補助金は受けられない?

補助金や助成制度を利用する場合、多くの自治体では国交省基準に準拠した診断や修繕計画の提出が条件となります。無資格業者や独自基準で作成された報告書では申請が通らない可能性があるため、診断依頼時に「国交省基準に対応しているか」を必ず確認しましょう。

建物劣化診断シートはどこで入手できる?

国土交通省の公式サイトや一部自治体のホームページから、「建物劣化診断シート(PDF形式)」を無料で入手できます。また、診断業者に依頼すると独自のフォーマットに基づいて作成してくれる場合もあります。まずは公式版を参考にしつつ、業者がどのように活用しているかを確認するのがおすすめです。

大規模修繕の診断費用を抑える方法は?

劣化診断の費用は、複数業者から相見積もりを取り比較するのが基本です。加えて、建物図面や修繕履歴を事前に整理しておくことで追加費用を防げます。また、自治体の補助金や助成制度を活用することで負担を軽減可能です。安さだけでなく「診断の質」とのバランスを意識することが大切です。

まとめ|劣化診断を正しく理解し、大規模修繕の成功へ

劣化診断は、大規模修繕を成功させるための「出発点」です。国交省基準や建物劣化診断シートを活用し、資格を持つ専門家に依頼することで、建物の寿命を延ばし、資産価値を守ることができます。

また、費用は建物規模や調査範囲によって異なりますが、相見積もりや補助金制度の活用で最適化できるのがポイントです。診断の流れを理解し、報告書をもとに修繕計画を立てることで、オーナーや管理組合は納得感を持って意思決定が可能になります。

大規模修繕は長期的な資産運用にも直結するため、診断を軽視せず、信頼できる業者に依頼することが重要です。

監修・執筆|この記事は株式会社マークの編集チームにて作成しております。なお掲載している国・自治体の情報は最新情報にもとづき適切に編集を実施しています。